探索建立河道水污染查漏塑源長效機制。

發布日期:2023-07-22 17:57:12 瀏覽次數:0建立河道水污染查漏塑源長效機制是當前環境保護的重要任務之一。本文將從政策宣傳、技術監測和社會參與三個方面出發,探討如何建立起一套科學有效的長效機制,以保障河道水質健康和水資源可持續利用。

1、政策宣傳

政策宣傳是建立河道水污染查漏塑源長效機制的先決條件。要想保障環境健康,就需要對政策法規進行強有力的宣傳。一方面,需要政府各部門頒布相關政策,規章制度等,另一方面,還需要采用多種形式的宣傳方式,加強市民對環保政策的認知和重視程度。

政策宣傳不止是簡單的上下功夫,更需要策略性地 exploit to the full 媒體,社區道德言行示范等多方面因素,改變民眾的環保態度,從而提高社會參與度。

2、技術監測

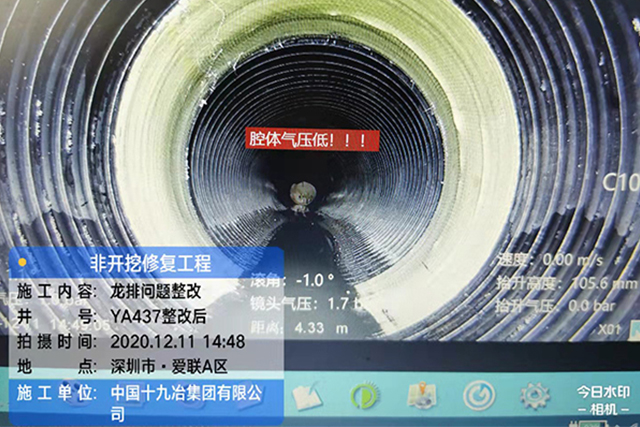

科學有效的技術監測是保障河道水質健康的重要保證。針對不同污染因子,應該采用不同的技術監測手段,以及相關污染物的危險程度等縮小檢查的范圍。目前LIDAR、智能識別等技術已經逐步實現了數字化、自動化、高效化,將大大減輕工作量、提高工作質量和準確度。

但是,技術監測并不僅在于加強重要污染物的監測,還需要在相關環節加強檢查,對于污染行為提前預判和有效預警監測,識別出破壞環境規律的行為,并充分了解他們的消費態度和對環保意識。再制定技術治理措施的同時,輔以公益廣告、文化創意、環保條例等方式,逐漸適應綠色生產和綠色生活的方式,從而逐漸轉變人們的生活方式,促進綠色發展。

3、社會參與

社會參與也是建立長效的水污染查漏塑源機制必不可少的一條線方。河道污染的根源在于對環境保護意識的缺乏和投入少。要想真正做好河道水污染的治理,離不開公眾的參與,每個人都應該從改排污口、防止亂排亂放污水等方面著手,保護自己周圍的河流水質。

社會參與還需要建立相應的投替和說服系統,認真對行業產生環境污染的企業進行認證和整改。希望通過整體社會力量,來重新梳理環境的整體價值,在改善人民生活質量過程中,共同致力于實現一種新型的人與自然和諧共生的發展道路。

總結

建立河道水污染查漏塑源長效機制是環境治理重要的一部分。政策宣傳的加強、技術監測的科學、社會參與的增加三者齊頭并進的完整環節,才能快速高效地實現河道水質管理標準,同時又不斷突破產業鏈實現經濟上負擔可承受的空間。相信在大家共同的努力下,我們一定能實現河流水質量的可持續利用。

- 上一篇:探索建立污水管網升級改造的長效機制。

- 下一篇:探索建立河道水污染治理長效機制。